Das BEM muss vom Arbeitgeber jedem Arbeitnehmer angeboten werden!

Das BEM muss vom Arbeitgeber jedem Arbeitnehmer angeboten werden!

Das BEM (betriebliches Eingliederungsmangement) ist seit 2004 in § 84 Abs. 2 SGB IX gesetzlich geregelt. Die Vorschrift sieht vor, dass Beschäftigten, wenn sie innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten länger als sechs Wochen wiederholt oder im Zusammenahng arbeitsunfähig sind/waren das betriebliche Eingliederungsmangement des Arbeitgebers in Anspruch nehmen dürfen. Dies gilt unabhängig von der Anzahl der Beschäftigten eines Unternehmens.

Als Fachanwalt für Arbeitsrecht erlebe ich immer wieder, dass Arbeitgeber, insbesondere in Kleinbetrieben, betreffend der Anwendbarkeit des § 84 SGB IX sich im unklaren sind: „Wie – das gilt doch nicht für mich mit meinen 5 Mitarbeitern?„

Besondere arbeitsrechtliche Brisanz hat das BEM dann, wenn der Arbeitgeber aus personenbedingten Gründen (z.B. langandauernde Erkrankung) kündigen möchte, aber ein BEM nicht ordnungsgemäss durchgeführt hat. Das BAG (Bundesarbeitsgericht) hat hier strenge Grundsätze aufgestellt:

BAG 13.5.2015 – 2 AZR 565/4

Führt der Arbeitgeber ein betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) nicht durch, obwohl die Voraussetzungen nach § 84 II SGB IX gegeben waren, ist die Folge eine erhöhte Darlegungslast im Hinblick auf alternative, leidensgerechte Beschäftigungsmöglichkeiten, die im Rahmen der Interessenabwägung zu prüfen sind. Ist denkbar, dass ein BEM ein positives Ergebnis erbracht hätte, muss sich der Arbeitgeber regelmäßig vorhalten lassen, er habe „vorschnell“ gekündigt mit der Folge, dass die Kündigung unwirksam ist.

BAG 20.11.2014 – 2 AZR 755/13

Ein Arbeitgeber erfüllt die ihm obliegende Initiativpflicht zur Durchführung eines BEM nur, wenn er den Arbeitnehmer zuvor nach § 84 II SGB IX die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie Art und Umfang der dabei erhobenen Daten hingewiesen hat.

In diesem Sinne auch: LAG Hamburg Urteil vom 08.06.2017 – 7 Sa 20/17

Der Hinweis auf eine Dienstvereinbarung zum BEM, die ihrerseits Regelungen zu den Zielen des betrieblichen Eingliederungsmanagements und dem Datenschutz enthält, ersetzt die konkrete Information des Arbeitnehmers im Sinne des § 84 II SGB IX nicht.

Als Fachanwalt für Arbeitsrecht kann ich zwar in Sachen BEM beraten, doch sollte ein Arbeitgebr sich um seine individuelle betriebsbezogene Systematik beim BEM rechtzeiig kümmern. Entweder bei seiner Betriebskrankenkasse oder aber bei einem erfahrenen Coach in Sachen beetriebliches „BEM-System“, wie zum Beispiel das Institut für Arbeitsfähigkeit in Mainz.

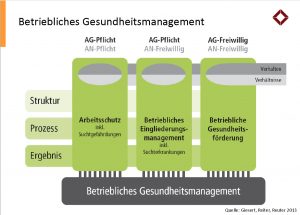

Gesetzliche Normen zum betrieblichen Gesundheitsmanagement:

5 ArbSchG: Beurteilung der Arbeitsbedingungen

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind.

(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausreichend.

(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch

1. die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes,

2. physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,

3. die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit,

4. die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit und deren Zusammenwirken,

5. unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten,

6.psychische Belastungen bei der Arbeit

§ 84 II SGB IX Prävention

(2) Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen Interessenvertretung im Sinne des § 93, bei schwerbehinderten Menschen außerdem mit der Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann (betriebliches Eingliederungsmanagement). Soweit erforderlich wird der Werks- oder Betriebsarzt hinzugezogen. Die betroffene Person oder ihr gesetzlicher Vertreter ist zuvor auf die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie auf Art und Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten hinzuweisen. Kommen Leistungen zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, werden vom Arbeitgeber die örtlichen gemeinsamen Servicestellen oder bei schwerbehinderten Beschäftigten das Integrationsamt hinzugezogen. Diese wirken darauf hin, dass die erforderlichen Leistungen oder Hilfen unverzüglich beantragt und innerhalb der Frist des § 14 Abs. 2 Satz 2 erbracht werden. Die zuständige Interessenvertretung im Sinne des § 93, bei schwerbehinderten Menschen außerdem die Schwerbehindertenvertretung, können die Klärung verlangen. Sie wachen darüber, dass der Arbeitgeber die ihm nach dieser Vorschrift obliegenden Verpflichtungen erfüllt.

Der Betriebsrat ist zur Überwachung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) berechtigt, so das Bundesarbeitsgericht in seiner Entscheidung vom 07.02.2012.

Der Betriebsrat ist zur Überwachung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) berechtigt, so das Bundesarbeitsgericht in seiner Entscheidung vom 07.02.2012.

Namentlicher Benennung der Betroffenen im BEM stehen weder datenschutzrechtliche Gründe noch das Unionsrecht entgegen.

Der Arbeitgeber hat für Arbeitnehmer, die innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen arbeitsunfähig sind, die Durchführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements zu prüfen (§ 84 Abs. 2 Satz 1 SGB IX). In diesem Verfahren soll geklärt werden, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden und der Arbeitsplatz erhalten werden kann. Ob der Arbeitgeber seiner Pflicht zur Einleitung des betrieblichen Eingliederungsmanagements nachkommt, hat der Betriebsrat zu überwachen (§ 84 Abs. 2 Satz 7 SGB IX). Dies geht aus einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts hervor. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe ist nicht von der Zustimmung der betroffenen Arbeitnehmer abhängig.

In dem zugrunde liegenden Fall bestand im Betrieb eines auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrttechnik tätigen Arbeitgebers eine Betriebsvereinbarung über die Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements. Nach dieser erhielt der Betriebsrat quartalsweise ein Verzeichnis der Mitarbeiter, die im Jahreszeitraum mehr als sechs Wochen arbeitsunfähig waren. Der Arbeitgeber wollte jedoch die Namen dieser Arbeitnehmer nur mit deren Einverständnis gegenüber dem Betriebsrat offen legen.

Das Bundesarbeitsgericht kommt zu dem ERgbnis, dass ein Arbeitgeber die namentliche Benennung nicht vom Einverständnis der Arbeitnehmer abhängig machen muss. Das Bundesarbeitsgericht hat dem Antrag des Betriebsrats entsprochen, mit dem dieser die Angabe sämtlicher Arbeitnehmer verlangt hat, die für die Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM) in Betracht kommen. Der Arbeitgeber durfte deren namentliche Benennung nicht vom Einverständnis der Arbeitnehmer abhängig machen. Er hat ein betriebliches Eingliederungsmanagement allen Beschäftigten anzubieten, die im Jahreszeitraum mehr als sechs Wochen arbeitsunfähig gewesen sind. Für die Ausübung seines gesetzlichen Überwachungsrechts muss der Betriebsrat diesen Personenkreis kennen; einer namentlichen Benennung stehen weder datenschutzrechtliche Gründe noch das Unionsrecht entgegen.

Als Fachanwalt für Arbeitsrecht kann ich zwar in Sachen BEM beraten, doch sollte ein Arbeitgeber sich um seine individuelle betriebsbezogene Systematik beim BEM rechtzeiig kümmern. Entweder bei seiner Betriebskrankenkasse oder aber bei einem erfahrenen Coach in Sachen beetriebliches „BEM-System“, wie zum Beispiel das Institut für Arbeitsfähigkeit in Mainz.

-

Weitere Entscheidungen zu diesem Thema:

-

BVerwG zum Informationsrecht des Personalrats beim betrieblichen Eingliederungsmanagement( Bundesverwaltungsgericht Beschluss Entscheidung, Aktenzeichen: BVerwG 6 P 8.09 )

-

Bundesarbeitsgericht zum betrieblichen Eingliederungsmanagement vor krankheitsbedingter Kündigung( Bundesarbeitsgericht Urteil Entscheidung, [Aktenzeichen: 2 AZR 716/06] )

-

BAG 13.5.2015 – 2 AZR 565/4

Führt der Arbeitgeber ein betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) nicht durch, obwohl die Voraussetzungen nach § 84 II SGB IX gegeben waren, ist die Folge eine erhöhte Darlegungslast im Hinblick auf alternative, leidensgerechte Beschäftigungsmöglichkeiten, die im Rahmen der Interessenabwägung zu prüfen sind. Ist denkbar, dass ein BEM ein positives Ergebnis erbracht hätte, muss sich der Arbeitgeber regelmäßig vorhalten lassen, er habe „vorschnell“ gekündigt mit der Folge, dass die Kündigung unwirksam ist. -

BAG 20.11.2014 – 2 AZR 755/13

Ein Arbeitgeber erfüllt die ihm obliegende Initiativpflicht zur Durchführung eines BEM nur, wenn er den Arbeitnehmer zuvor nach § 84 II SGB IX die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie Art und Umfang der dabei erhobenen Daten hingewiesen hat. -

LAG Hamburg Urteil vom 08.06.2017 – 7 Sa 20/17

Der Hinweis auf eine Dienstvereinbarung zum BEM, die ihrerseits Regelungen zu den Zielen des betrieblichen Eingliederungsmanagements und dem Datenschutz enthält, ersetzt die konkrete Information des Arbeitnehmers im Sinne des § 84 II SGB IX nicht.

Geschlechtliche Identität – BVerfG 08.11.2017 – AGG – Stellenanzeige weiblich / männlich /divers

Das Abfassen einer geschlechtsneutralen Stellenanzeige / Stellenannonce war bisher eigentlich klar für den Personalverantwortlichenzu fassen: Stellenausschreibungen werden geschlechtsneutral formuliert, wenn sie „sich in ihrer gesamten Ausdrucksweise sowohl an Frauen als auch an Männer“ richten (BT-Drs. 8/4259, 9).

Bisher galt eine Stellenausschreibung geschlechtsneutral, wenn die Berufsbezeichnung in weiblicher und männlicher Form verwendet wird („Kellner/in“) oder ein geschlechtsunabhängiger Oberbegriff verwendet wir („Controllingtätigkeit (m/w)“.

Noch am 8.11.2017 sind im Internet viele Stellenangebote zu finden, die obigen Grundsätzen entsprechen, aber ob dies noch am 09.11.2017 zulässig ist, ist aus arbeitsrechtlicher Sicht fraglich.

Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 10.10.2017 – 1 BvR 2019/16 –, veröffentlicht am 08.11.2017 macht hier sicherlich ab sofort eine Neubewertung der rechtmäßigen geschlechtsneutralen Stellenanzeige / Stellenannonce erforderlich.

Die Leitsätze des Beschlusses lauten:

-

-

Das allgemeine Persönlichkeitsrecht (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG) schützt die geschlechtliche Identität. Es schützt auch die geschlechtliche Identität derjenigen, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen.

-

Art. 3 Abs. 3 Satz 1 GG schützt auch Menschen, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen, vor Diskriminierungen wegen ihres Geschlechts.

-

Personen, die sich dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht zuordnen lassen, werden in beiden Grundrechten verletzt, wenn das Personenstandsrecht dazu zwingt, das Geschlecht zu registrieren, aber keinen anderen positiven Geschlechtseintrag als weiblich oder männlich zulässt.

-

Das BVerfG beruft sich auf Stellungnahmen der Bundesärztekammer (Rdnr. 9 f. mit Fundstellennachweis). Aus medizinischer Sicht werde an einer binären Geschlechtskonzeption nicht festgehalten. In den medizinischen und psycho-sozialen Wissenschaften bestehe zudem weitgehend Einigkeit darüber, dass sich das Geschlecht nicht allein nach genetisch-anatomisch-chromosomalen Merkmalen bestimmen oder gar herstellen lassen, sondern von sozialen und psychischen Faktoren mitbestimmt werde.

Der Profi meidet das Risiko. Ab sofort werde ich meinen Mandanten anraten in der Stellenanzeige / Stellenannonce im Blick auf Geschlechtsneutralität sich nur noch auf einen geschlechtsunabhängigen Oberbegriff zu beschränken oder einen weiteren Geschlechtseintrag „divers“ zu verwenden, wie z.B. „Controllingtätigkeit (m/w/divers)“.[Siehe Beschluss BVerfG 10.10.2017 – 1 BvR 2019/16 – Randnummer 65].

AGG-Regelungen zum Thema Stellenanzeige /Stellenannonce (nicht abschließend):

§ 11 AGG Ausschreibung

Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 AGG ausgeschrieben werden.

§ 7 Abs. 1 AGG Benachteiligungsverbot

Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 AGG genannten Grundes benachteiligt werden; dies gilt auch, wenn die Person, die die Benachteiligung begeht, das Vorliegen eines in § 1 AGG genannten Grundes bei der Benachteiligung nur annimmt.

§ 1 AGG Ziel des Gesetzes

ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen.

§ 15 AGG Entschädigung und Schadensersatz

Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist der Arbeitgeber verpflichtet, den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitgeber die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der oder die Beschäftigte eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. Die Entschädigung darf bei einer Nichteinstellung drei Monatsgehälter nicht übersteigen, wenn der oder die Beschäftigte auch bei benachteiligungsfreier Auswahl nicht eingestellt worden wäre.Der Arbeitgeber ist bei der Anwendung kollektivrechtlicher Vereinbarungen nur dann zur Entschädigung verpflichtet, wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig handelt.Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss innerhalb einer Frist von zwei Monaten schriftlich geltend gemacht werden, es sei denn, die Tarifvertragsparteien haben etwas anderes vereinbart. Die Frist beginnt im Falle einer Bewerbung oder eines beruflichen Aufstiegs mit dem Zugang der Ablehnung und in den sonstigen Fällen einer Benachteiligung zu dem Zeitpunkt, in dem der oder die Beschäftigte von der Benachteiligung Kenntnis erlangt.Im Übrigen bleiben Ansprüche gegen den Arbeitgeber, die sich aus anderen Rechtsvorschriften ergeben, unberührt.Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 1 begründet keinen Anspruch auf Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses, Berufsausbildungsverhältnisses oder einen beruflichen Aufstieg, es sei denn, ein solcher ergibt sich aus einem anderen Rechtsgrund

Reform des Bauvertragsrechtes – was ein Architekt / ein Ingenieur beachten sollte! Der Architektenvertrag ist der neuen Rechtslage anzupassen.

Reform des Bauvertragsrechtes – was ein Architekt / ein Ingenieur beachten sollte! Der Architektenvertrag ist der neuen Rechtslage anzupassen.

Ab dem 01.01.2018 ist das Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechtes wirksam. Es tritt an diesem Tag in Kraft. Das Gesetz wird für das private Baurecht erhebliche Änderungen mit sich bringen. Es gibt erstmals im deutschen Zivilrecht, im BGB, rechtliche Vorschriften, die Architekten- und Ingenieurverträge im Besonderen betreffen. Es handelt sich um die Regelungen der §§ 650 p bis 650 t BGB.

Die neue Struktur im BGB: Architektenvertrag und Ingenieurvertrag (§§ 650p – 650t)

- § 650 p BGB – Vertragstypische Pflichten aus Architekten- und Ingenieurverträgen

- § 650 q BGB – Anwendbare Vorschriften

- § 650 r BGB – Sonderkündigungsrecht

- § 650 s BGB – Teilabnahme

- § 650 t BGB – Gesamtschuldnerische Haftung mit dem bauausführenden Unternehmer

Unabdingbarkeit (§ 650 o)

- 650 o BGB § Abweichende Vereinbarungen

Gesetzestext der Reform zum Architektenvertrag im Einzelnen:

§ 650 p BGB – Vertragstypische Pflichten aus Architekten- und Ingenieurverträgen

(1) Durch einen Architekten- oder Ingenieurvertrag wird der Unternehmer verpflichtet, die Leistungen zu erbringen, die nach dem jeweiligen Stand der Planung und Ausführung des Bauwerks oder der Außenanlage erforderlich sind, um die zwischen den Parteien vereinbarten Planungs- und Überwachungsziele zu erreichen.

(2) 1Soweit wesentliche Planungs- und Überwachungsziele noch nicht vereinbart sind, hat der Unternehmer zunächst eine Planungsgrundlage zur Ermittlung dieser Ziele zu erstellen. 2Er legt dem Besteller die Planungsgrundlage zusammen mit einer Kosteneinschätzung für das Vorhaben zur Zustimmung vor

§ 650 q BGB – Anwendbare Vorschriften

(1) Für Architekten- und Ingenieurverträge gelten die Vorschriften des Kapitels 1 des Untertitels 1 sowie die §§ 650b, 650e bis 650h entsprechend, soweit sich aus diesem Untertitel nichts anderes ergibt.

(2) 1Für die Vergütungsanpassung im Fall von Anordnungen nach § 650b Absatz 2 gelten die Entgeltberechnungsregeln der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure in der jeweils geltenden Fassung, soweit infolge der Anordnung zu erbringende oder entfallende Leistungen vom Anwendungsbereich der Honorarordnung erfasst werden. 2Im Übrigen ist die Vergütungsanpassung für den vermehrten oder verminderten Aufwand auf Grund der angeordneten Leistung frei vereinbar. 3Soweit die Vertragsparteien keine Vereinbarung treffen, gilt § 650c entsprechend

§ 650 r BGB – Sonderkündigungsrecht

(1) 1Nach Vorlage von Unterlagen gemäß § 650p Absatz 2 kann der Besteller den Vertrag kündigen. 2Das Kündigungsrecht erlischt zwei Wochen nach Vorlage der Unterlagen, bei einem Verbraucher jedoch nur dann, wenn der Unternehmer ihn bei der Vorlage der Unterlagen in Textform über das Kündigungsrecht, die Frist, in der es ausgeübt werden kann, und die Rechtsfolgen der Kündigung unterrichtet hat.

(2) 1Der Unternehmer kann dem Besteller eine angemessene Frist für die Zustimmung nach § 650p Absatz 2 Satz 2 setzen. 2Er kann den Vertrag kündigen, wenn der Besteller die Zustimmung verweigert oder innerhalb der Frist nach Satz 1 keine Erklärung zu den Unterlagen abgibt.(3) Wird der Vertrag nach Absatz 1 oder 2 gekündigt, ist der Unternehmer nur berechtigt, die Vergütung zu verlangen, die auf die bis zur Kündigung erbrachten Leistungen entfällt.

§ 650 s BGB – Teilabnahme

Der Unternehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausführenden Unternehmers oder der bauausführenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen.

§ 650 t Gesamtschuldnerische Haftung mit dem bauausführenden Unternehmer

Nimmt der Besteller den Unternehmer wegen eines Überwachungsfehlers in Anspruch, der zu einem Mangel an dem Bauwerk oder an der Außenanlage geführt hat, kann der Unternehmer die Leistung verweigern, wenn auch der ausführende Bauunternehmer für den Mangel haftet und der Besteller dem bauausführenden Unternehmer noch nicht erfolglos eine angemessene Frist zur Nacherfüllung bestimmt hat.

Überblick über die neue Struktur zum neuen Werkvertrag im BGB [ab 1.1.2018]:

Titel 9 – Werkvertrag und ähnliche Verträge (§§ 631 – 651m)

Untertitel 1- Werkvertragsrecht (§§ 631 – 650o)

Kapitel 1- Allgemeine Vorschriften (§§ 631 – 650)

- § 631 BGB Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag

- § 632 BGB Vergütung

- § 632 a BGB Abschlagszahlungen

- § 633 BGB Sach- und Rechtsmangel

- § 634 BGB Rechte des Bestellers bei Mängeln

- § 634a BGB Verjährung der Mängelansprüche

- § 635 BGB Nacherfüllung

- § 636 BGB Besondere Bestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz

- § 637 BGB Selbstvornahme

- § 638 BGB Minderung

- § 639 BGB Haftungsausschluss

- § 640 BGB Abnahme

- § 641 BGB Fälligkeit der Vergütung

- § 641 a BGB (weggefallen)

- § 642 BGB Mitwirkung des Bestellers

- § 643 BGB Kündigung bei unterlassener Mitwirkung

- § 644 BGB Gefahrtragung

- § 645 BGB Verantwortlichkeit des Bestellers

- § 646 BGB Vollendung statt Abnahme

- § 647 a BGB Sicherungshypothek des Inhabers einer Schiffswerft

- § 648 BGB Kündigungsrecht des Bestellers

- § 648 a BGB Kündigung aus wichtigem Grund

- § 649 BGB Kostenanschlag

- § 650 BGB Anwendung des Kaufrechts

- § 650 BGB Anwendung des Kaufrechts

Kapitel 2- Bauvertrag (§§ 650a – 650h)

- § 650 a BGB Bauvertrag

- § 650 b BGB Änderung des Vertrags; Anordnungsrecht des Bestellers

- § 650 c BGB Vergütungsanpassung bei Anordnungen nach § 650b Absatz 2

- § 650 d BGB Einstweilige Verfügung

- § 650 e BGB Sicherungshypothek des Bauunternehmers

- § 650 f BGB Bauhandwerkersicherung

- § 650 g BGB Zustandsfeststellung bei Verweigerung der Abnahme; Schlussrechnung

- § 650 h BGB Schriftform der Kündigung

Kapitel 3 – Verbraucherbauvertrag (§§ 650i – 650n)

- § 650 i BGB Verbraucherbauvertrag

- § 650 j BGB Baubeschreibung

- § 650 k BGB Inhalt des Vertrags

- § 650 l BGB Widerrufsrecht

- § 650 m BGB Abschlagszahlungen; Absicherung des Vergütungsanspruchs

- § 650 n BGB Erstellung und Herausgabe von Unterlagen

Kapitel 4- Unabdingbarkeit (§§ 650o)

- § 650 o BGB Abweichende Vereinbarungen

Untertitel 2- Architektenvertrag und Ingenieurvertrag (§§ 650p – 650t)

- § 650 p BGB Vertragstypische Pflichten aus Architekten- und Ingenieurverträgen

- § 650 q BGB Anwendbare Vorschriften

- § 650 r BGB Sonderkündigungsrecht

- § 650 s BGB Teilabnahme

- § 650 t BGB Gesamtschuldnerische Haftung mit dem bauausführenden Unternehmer

Untertitel 3

Bauträgervertrag (§§ 650u – 651)

- § 650 u BGB Bauträgervertrag; anwendbare Vorschriften

- § 650 v BGB Abschlagszahlungen

- § 651 BGB (weggefallen)

Folgende Beiträge könnten Sie interessieren:

Bauunternehmer / Generalunternehmer – Wann können Sie kündigen?

Modernisierung / Sanierung – Welche Regelungen gelten?

Qualifikationsnachweis für Verwalter von Wohnimmobilien erforderlich!

Gibt es Schadensersatz, wenn der Arbeitgeber eine Überwachung seines Arbeitnehmer von einem Detektiv heimlich durchführen lässt?

Gibt es Schadensersatz, wenn der Arbeitgeber eine Überwachung seines Arbeitnehmer von einem Detektiv heimlich durchführen lässt?

Das LAG Rheinland-Pfalz sprach einem Arbeitnehmer in seiner Entscheidung vom 27.04.2017 einen Schadensersatz in Höhe von 10.000 Euro zu. Aber Achtung – es bedarf stets der Einzelfallbetrachtung! [LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 27.04.2017 – 5 Sa 449/16]

Im streitgegenständlichen Verfahren stritten die Parteien über die Verpflichtung des Arbeitgebers dem Arbeitnehmer wegen einer heimlichen Überwachung durch einen Detektiv einen Schadensersatz gem. § 823 I BGB zu zahlen.

Besonderheit: die Überwachung durch den Detektiv dauerte 20 Tage und kostete 39.197,85 Euro. Besonderheit: der Arbeitnehmer war auch Betriebsratsvorsitzender und Gewerkschaftsmitglied, das Thema Freistellung des Betriebsrats spielte ebenfalle eine Rolle. Wie immer findet sich ein „Vögelchen“, das dem Arbeitnehmer zuspielte, dass der Arbeitgeber einen Detektiven beauftragt habe, den Arbeitnehmer zu überwachen. Angeblicher Ermittlungsauftrag: „Verdacht des Arbeitszeitbetruges aus einer Zweittätigkeit“.

Dies veranlasst den Arbeitnehmer den Arbeitgeber beim Arbeitsgericht Kaiserslautern zu verklagen und die Zahlung von Schadensersatz wegen schwerer Verletzung seines Persönlichkeitsrechts zu fordern.

Unstreitig (jedenfalls nicht widerlegt) erfolgte die Beobachtung durch den Detektiv ausschließlich zu den Arbeitszeiten Arbeitnehmers. Der private Lebensbereich des Arbeitnehmers wurde durch die Überwachung unstreitig nicht tangiert. Es wurden weder Telefonate abgehört, noch wurden E-Mails abgefangen, auch sonstige Arten der Korrespondenz wurden nicht überprüft. Im Zuge der Observation wurden weder Foto- und/oder Filmaufnahmen des Arbeitnehmers getätigt, noch wurde ein Bewegungsprofil des Arbeitnehmers erstellt.

Das Arbeitsgericht sah eben aus oben aufgeführten Gründen die Klage abgewiesen, eine schwere Verletzung des Persönlichkeitsrechts des Arbeitnehmers sei bei der Überwachung durch den Detektiv nicht erkennbar.

Dieser Argumentation kann der Arbeitnehmer nicht folgen, er sei durch die Überwachung schwerwiegend in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt worden, weil:

* er im Auftrag der Beklagten anlasslos durch einen Detektiv überwacht worden sei

* es habe keinerlei objektive Anknüpfungstatsachen vorgelegen, aus denen sich ein solcher Verdacht ableiten ließe.

* die Beauftragung der Überwachung sei „ins Blaue hinein“ erfolgt, um einen Anlass zu finden, das Arbeitsverhältnis mit einem unliebsamen Mitarbeiter zu beenden wg. seiner Tätigkeiten für Betriebsrat und Gewerkschaft

* der Arbeitgeber habe zu keinem Zeitpunkt ihm gegenüber einen entprechenden substantiierten Vorwurf erhoben

* eine Überwachung durch einen Detektiv dürfe grundsätzlich nur bei konkretem Verdacht des Vorliegens strafbarer Handlungen (bspw. Diebstahl, Unterschlagung, Betrug oder Untreue) angeordnet werden.

* die Überwachung habe einen diskriminierenden Charakter gehabt.

Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz kam zu dem Ergebnis, das der Arbeitgeber Schadensersatz in Höhe von 10.000 Euro an den Arbeitnehmer wegen heimlicher Überwachung durch einen Detektiv zu zahlen hat.

Der Arbeitgeber habe durch die von ihr in Auftrag gegebenen Beobachtungen durch einen Detektiv das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Klägers schwerwiegend verletzt. Nach den gesamten Umständen des Einzelfalls stehe dem Kläger ein Anspruch auf eine Geldentschädigung in Höhe von 10.000,00 EUR zu.

Das Landesarbeitsgericht führt hierzu zunächst die allgemeinen Grundsätze aus, wann das Persönlichkeitsrecht eines Arbeitnehmers verletzt wird:

„ Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, der die Berufungskammer folgt, ist das durch Art. 2 Abs. 1 iVm. Art. 1 Abs. 1 GG und Art. 8 Abs. 1 EMRK gewährleistete allgemeine Persönlichkeitsrecht auch im Arbeitsverhältnis zu beachten. Ein auf § 823 Abs. 1 BGB gestützter Anspruch auf Geldentschädigung wegen einer schweren Persönlichkeitsrechtsverletzung – nur eine solche kommt dafür in Betracht – setzt voraus, dass die Beeinträchtigung nicht auf andere Weise befriedigend ausgeglichen werden kann. Die Zubilligung einer Geldentschädigung im Fall einer schweren Persönlichkeitsrechtsverletzung beruht auf dem Gedanken, dass ohne einen solchen Anspruch Verletzungen der Würde und Ehre des Menschen häufig ohne Sanktion blieben mit der Folge, dass der Rechtsschutz der Persönlichkeit verkümmern würde. Bei dieser Entschädigung steht – anders als beim Schmerzensgeld – regelmäßig der Gesichtspunkt der Genugtuung des Opfers im Vordergrund. Außerdem soll sie der Prävention dienen (vgl. BAG 19.02.2015 – 8 AZR 1007/13 – Rn. 14 mwN). Ob eine so schwerwiegende Verletzung des Persönlichkeitsrechts vorliegt, dass die Zahlung einer Geldentschädigung erforderlich ist, ist aufgrund der gesamten Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Hierbei sind in gebotener Gesamtwürdigung insbesondere die Bedeutung und Tragweite des Eingriffs, ferner Anlass und Beweggrund des Handelnden sowie der Grad des Verschuldens zu berücksichtigen (vgl. BAG 19.02.2015 – 8 AZR 1007/13 – Rn. 16 mwN; BAG 19.08.2010 – 8 AZR 530/09 – Rn. 69 mwN).“

Hieraus leitet das Landesarbeitsgericht ab: „Das allgemeine Persönlichkeitsrecht eines Arbeitnehmers könne auch dann schwerwiegend verletzt sein, wenn der Arbeitgeber behauptet, er habe den Arbeitnehmer ausschließlich während seiner Arbeitszeit von einer Detektei beobachten lassen, die im Rahmen der Observationen keine Fotografien oder Videoaufzeichnungen angefertigt habe. Diese lange Dauer der Überwachung ist für die Intensität des Eingriffs von großer Bedeutung. Die heimliche Observation durch Strafverfolgungsbehörden (vgl. § 163f StPO). Eine schwerwiegende Persönlichkeitsrechtsverletzung liegt – unabhängig davon, ob der Kläger fotografiert oder gefilmt worden sein sollte – bereits in der von der Beklagten veranlassten heimlichen Observation des Klägers für die Dauer von 20 Arbeitstagen in der Zeit vom 22.09. bis 07.11.2014. Bei einem Rechnungsbetrag (netto) von ca. 1.960,00 EUR pro Arbeitstag (Rechnungssumme ca. 39.200,00 EUR : 20 Tage) bei einem vereinbarten Stundensatz von 69,00 EUR muss der Kläger täglich über viele Stunden von mehreren Detektiven heimlich überwacht worden sein. Diese lange Dauer der Überwachung ist für die Intensität des Eingriffs von großer Bedeutung. Die heimliche Observation durch Strafverfolgungsbehörden (vgl. § 163f StPO) über einen längeren Zeitraum steht – auch bei zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkten für eine Straftat von erheblicher Bedeutung – unter Richtervorbehalt. Zwar können die den Staat in seinen Überwachungsmöglichkeiten begrenzenden Bestimmungen nicht ohne weiteres auf das Verhältnis zwischen Privaten übertragen werden. Gleichwohl wird in ihnen zum einen deutlich, welche Bedeutung gerade auch die Dauer der Überwachung für die Intensität des Eingriffs hat. Zum andern können dem Arbeitgeber zumindest nicht viel weiter gehende Eingriffe in die Persönlichkeitsrecht der Arbeitnehmer zugestanden werden, als sie bei Inanspruchnahme staatlicher Organe zulässig wären (vgl. zu diesem Aspekt BAG 29.06.2004 – 1 ABR 21/03 – Rn. 45 mwN).“

10.000 Euro Schmerzensgeld wegen der heimlichen Überwachung

Das Landesrbeitgericht kommt zu dem Ergebnis , dass unter Würdigung aller Umstände des vorliegenden Falles eine Geldentschädigung in Höhe von 10.000,00 EUR angemessen sei. „Insbesondere die lange Dauer der Observation, die sich die Beklagte ausweislich der vorliegenden Rechnungen rund 39.200,00 EUR hat kosten lassen, gebieten die Festsetzung eines fühlbaren Entschädigungsbetrags. Von der Höhe der Geldentschädigung muss ein echter Hemmungseffekt ausgehen.“, so das Berufugnsericht:

Rechtsgrundlagen dieser Entscheidung (Auszüge):

Art.8 EMRK – Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens

(1) Jede Person hat das Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer Korrespondenz.

Art 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

Art 2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland

(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.

§ 823 BGB Schadensersatzpflicht Bürgerliches Gesetzbuch

(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet

§ 201 StGB Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer unbefugt

das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt oder

eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht.

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen mit einem Abhörgerät abhört oder das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene oder nach Absatz 2 Nr. 1 abgehörte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt nach öffentlich mitteilt. Die Tat nach Satz 1 Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die öffentliche Mitteilung geeignet ist, berechtigte Interessen eines anderen zu beeinträchtigen. Sie ist nicht rechtswidrig, wenn die öffentliche Mitteilung zur Wahrnehmung überragender öffentlicher Interessen gemacht wird.

§ 201a StGB Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

von einer anderen Person, die sich in einer Wohnung oder einem gegen Einblick besonders geschützten Raum befindet, unbefugt eine Bildaufnahme herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt,

eine Bildaufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt, unbefugt herstellt oder überträgt und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt,

eine durch eine Tat nach den Nummern 1 oder 2 hergestellte Bildaufnahme gebraucht oder einer dritten Person zugänglich macht oder

eine befugt hergestellte Bildaufnahme der in den Nummern 1 oder 2 bezeichneten Art wissentlich unbefugt einer dritten Person zugänglich macht und dadurch den höchstpersönlichen Lebensbereich der abgebildeten Person verletzt.

(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt von einer anderen Person eine Bildaufnahme, die geeignet ist, dem Ansehen der abgebildeten Person erheblich zu schaden, einer dritten Person zugänglich macht.

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer eine Bildaufnahme, die die Nacktheit einer anderen Person unter achtzehn Jahren zum Gegenstand hat, herstellt oder anbietet, um sie einer dritten Person gegen Entgelt zu verschaffen, oder sich oder einer dritten Person gegen Entgelt verschafft.

(4) Absatz 1 Nummer 2, auch in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 3 oder Nummer 4, Absatz 2 und 3 gelten nicht für Handlungen, die in Wahrnehmung überwiegender berechtigter Interessen erfolgen, namentlich der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken dienen….

§ 202 StGB Verletzung des Briefgeheimnisses

(1) Wer unbefugt einen verschlossenen Brief oder ein anderes verschlossenes Schriftstück, die nicht zu seiner Kenntnis bestimmt sind, öffnet oder sich vom Inhalt eines solchen Schriftstücks ohne Öffnung des Verschlusses unter Anwendung technischer Mittel Kenntnis verschafft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 206 mit Strafe bedroht ist.

(2) Ebenso wird bestraft, wer sich unbefugt vom Inhalt eines Schriftstücks, das nicht zu seiner Kenntnis bestimmt und durch ein verschlossenes Behältnis gegen Kenntnisnahme besonders gesichert ist, Kenntnis verschafft, nachdem er dazu das Behältnis geöffnet hat.

(3) Einem Schriftstück im Sinne der Absätze 1 und 2 steht eine Abbildung gleich.

§ 163f StPO Längerfristige Observation

(1) Liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass eine Straftat von erheblicher Bedeutung begangen worden ist, so darf eine planmäßig angelegte Beobachtung des Beschuldigten angeordnet werden, die durchgehend länger als 24 Stunden dauern oder an mehr als zwei Tagen stattfinden

soll (längerfristige Observation).

2Die Maßnahme darf nur angeordnet werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Täters auf andere Weise erheblich weniger Erfolg versprechend oder wesentlich erschwert wäre. 3Gegen andere Personen ist die Maßnahme zulässig, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass sie mit dem Täter in Verbindung stehen oder eine solche Verbindung hergestellt wird, dass die Maßnahme zur Erforschung des Sachverhalts oder zur Ermittlung des Aufenthaltsortes des Täters führen wird und dies auf andere Weise erheblich weniger Erfolg versprechend oder wesentlich erschwert wäre.

(2) Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden.

(3) 1Die Maßnahme darf nur durch das Gericht, bei Gefahr im Verzug auch durch die Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungspersonen (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) angeordnet werden. 2Die Anordnung der Staatsanwaltschaft oder ihrer Ermittlungspersonen tritt außer Kraft, wenn sie nicht binnen drei Werktagen von dem Gericht bestätigt wird. 3§ 100e Absatz 1 Satz 4 und 5, Absatz 3 Satz 1 gilt entsprechend.

Weiterer Artikel Detektiv im Arbeitsverhältnis

Ihr WEG – Lotse in Trier

Ihr WEG – Lotse in Trier

WEG – Teilungserklärung – Hausverwaltung – Wirtschaftsplan – Hausgeld – Eigentümerversammlung – Sanierung, wie behalte ich als Wohnungseigentümer den Überblick?

Sei es das neue Dach, der Anstrich der Fenster und Türen, die Modernisierungen der Heizung oder schlicht die Pflege des gemeinsamen Gartens – Probleme an Bord einer Wohnungseigentumsgemeinschaft sind meist ein komplexes Bündel von finanziellen, rechtlichen, technischen und menschlichen Fragen.

Über den Kurs der WEG gibt es oft sehr unterschiedliche Meinungen bei den Eigentümern und Eigentümerinnen.

Zerstrittene Wohnungseigentümergemeinschaften lassen sich meist nur von außen, mit Hilfe eines neutralen Dritten, wieder auf einen gemeinsamen Kurs bringen – mit der Unterstützung eines Lotsen, der die Untiefen, Strudel und Strömungen einer WEG kennt und die Gemeinschaft hindurchführt.

Ansonsten führt der Weg der Gemeinschaft oft in endlose , langwierige und kostspielige Rechtsstreitigkeiten durch die Instanzen, begleitet von Sachverständigengutachten, Gerichtsterminen und am Ende zu einer auf ewig zerstrittene Gemeinschaft.

Ich biete Ihnen an, Sie bei der Lösung Ihres Problems – aufmerksam, individuell und professionell zu begleiten.

Das Angebot: Ich höre Ihnen genau zu, analysiere Ihr Problem, komme auf Wunsch zu Ihrer Eigentümerversammlung (wenn dies die Teilungserklärung zulässt) und schlage Ihnen einen guten Kurs vor, mit dem Sie alle leben können.

Beauftragen muss mich Ihr Verwalter als Vertreter Ihrer Gemeinschaft. Oft genügt es, mit dem Verwalter das Problem zu erörtern und mit ihm den Kurs zu besprechen.

Vorab benötige ich Ihre Teilungserklärung/Gemeinschaftsordnung, die Protokolle der vergangenen drei Eigentümerversammlungen und ein kurze schriftliche Schilderung des Problems. Damit kann ich mir zunächst ein erstes Bild Ihrer Situation machen. Aufgrund dessen mache ich Ihnen ein Angebot, welchen Aufwand und welche Kosten ich für meinen Lotsendienst kalkuliere. Nehmen Sie das Angebot nicht an, berechnen wir Ihnen lediglich eine Beratungsgebühr nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, in der Regel 250 Euro zzgl. MwSt.

Auch ohne aktuelle Probleme in der WEG – Sie wollen ihre Rechte und Pflichten aus der Teilungserklärung und den Beschlüssen kennen, bevor es zum Streit kommt: Bewertung und Beratung

Falls Sie einfach nur erfahren möchten, ob Ihre Teilungserklärung / Gemeinschaftsordnung aktuellen Bedürfnissen Ihrer WEG entspricht, ein Beschluss in Ordnung war oder Sie als Käufer/in wissen wollen, ob Ihr Wunsch-Objekt in einer WEG empfehlenswert ist, setzen wir uns gern mit Ihnen zusammen. Wir machen Sie auf Untiefen und Strudel aufmerksam, bevor Sie dort hineingeraten.

Zweigstelle Berlin

Zweigstelle Berlin

Rechtsanwalt Rainer Schons

Fidicinstraße 4

10965 Berlin-Kreuzberg

Tel: 030-239 119 83

mobil: 0173-5369983

info@schons-rechtsanwalt.de

Seit dem 1. Mai 2017 besteht in Berlin Kreuzberg eine Zweigstelle von Rechtsanwalt Rainer Schons

Ziel ist es durch zusätzliche überregionale Erfahrung in Berlin, insbesondere in der Verknüpfung von Baurecht, Mietrecht und Wohnungseigentumsrecht, Synergien zum Nutzen meiner Mandanten zu gewinnen.

Wo sollte dies besser möglich sein, als in unserer Bundeshauptstadt.

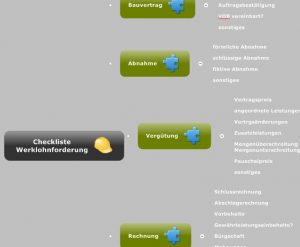

Checkliste für Werklohnforderung Baurecht Trier